デザイナー:イルマリ・タピオヴァーラ(1946)

メーカー:アルテック

今回はイルマリ・タピオヴァーラのドムスチェアをご紹介します。現在はアルテック社が製造販売しています。フィンランド家具デザインといえばアルヴァ・アアルトとタピオヴァーラが二大巨匠です。

1914年生まれのタピオヴァーラは地元の職業訓練校で学んだのち、ヘルシンキの芸術大学に進みます(この大学は後にヘルシンキ工科大学 現アアルト大学となる)。1937年に卒業しますが、2年後にはソビエトとの戦争が起こり、彼は戦地で建築をするために徴兵された経歴の持ち主。

戦後、奥さんのアンニッキ・タピオヴァーラとともにデザイン事務所を立ち上げた彼に、1946年、ヘルシンキ工科大学のドムスアカデミカという学生寮の家具やインテリアの総合デザインという大きな依頼が舞い込みます。ドムスチェアは学生が部屋で本を読んだり、勉強するための椅子としてデザインされました。

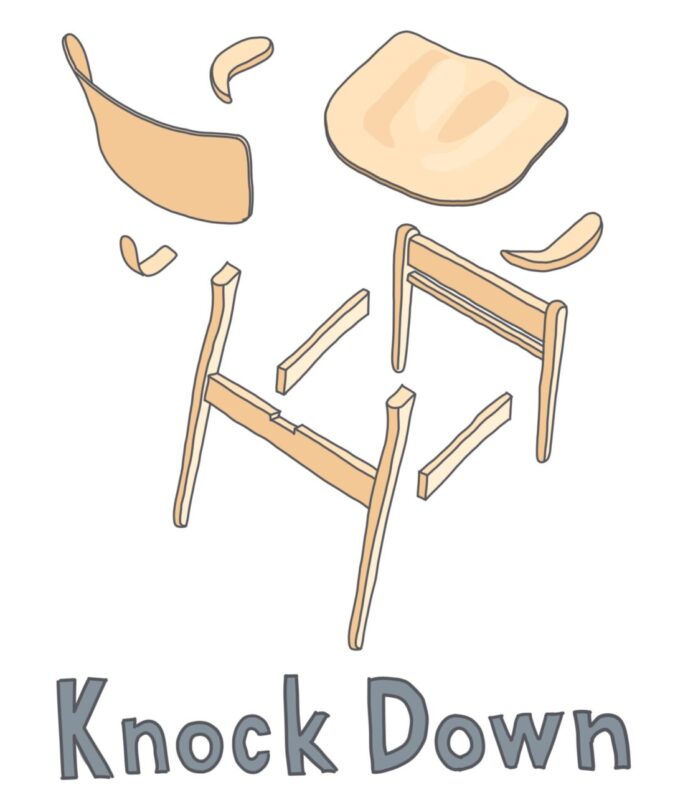

戦後間もなく物資の乏しい時代、成型合板の座面でも座り心地を高められるよう、体に合わせた三次元成型を施したり、ノックダウン(分解・組立)構造とすることで運搬しやすく、またスタッキングもできるように考えられたデザインになっています。

戦後を生き抜いた同い年の3人の仕事

さて、タピオヴァーラが生まれた1914年は、Yチェアのハンス・ウェグナーとJ39のボーエ・モーエンセンというデンマークの二大巨匠も生まれた年。彼ら3人は青年期に戦争を経験し、物資の乏しい中でのデザイン活動を余儀なくされています。

ウェグナーは梱包資材だったペーパーコードを座面に使い、モーエンセンは協同組合で量産化できるシンプルな椅子を考え、タピオヴァーラは簡便なノックダウン構造を採用することで、物資不足の時代の日常の道具としての家具をデザイン。彼ら3人は逆境をバネにして、自分たちの名前を世に知らしめることに成功したという共通点があるのが興味深いです。

当初は合板座面のみだったドムスチェアも、時代の流れとともに変遷し、現在はレザー張りクッション仕様の贅沢なものが多く売られています。当初のコンセプトだったノックダウン構造も一部だけで、スタッキングもできなくなっています。ただ、ひじ掛けや背もたれのビス止め部はそのまま残されていて、この椅子の歴史を物語るデザインアイコンになっています。

2019年、アルテックが東京に旗艦店をオープンする際に50脚限定で販売されたナチュラルレザー張りのドムスチェアを事務所の打ち合わせスペースで自分用として使っています。正直、座面はかなり高く、重さもあるので日本人には使いにくい面もありますが、質実剛健な作りはとても安心感があります。

また小さなひじ掛けはテーブルにすっと納まり、椅子全体の奥行も小さいので省スペース。このあたりはきっと、狭い学生寮で学生たちが使うことを想定したタピオヴァーラの思いやりなのかな、などと80年ほど昔に思いを馳せつつ、ニタニタしながら愛用しています。