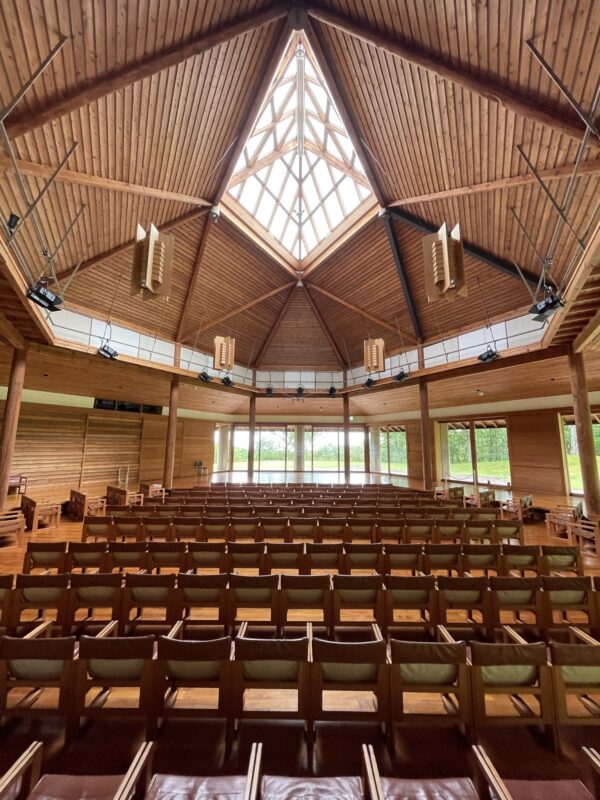

デザイナー:吉村順三・中村好文・丸谷芳正(1990)

メーカー:設計工房MandM

先日八ヶ岳高原音楽堂(吉村順三設計)を案内していただく機会がありまして、今回は超有名なあの一脚、吉村順三デザインのたためる椅子をご紹介することにします。発売は1990年、1985年に開発が始まり、吉村事務所から独立していた中村好文さんと、家具工房をしていた丸谷芳正さんの三人で開発されたのは有名な話。現在も丸谷さんの設計工房MandMで製造、販売されています。

「必要な時に必要な数だけとりだして使える日本の座布団は、昔の人々の残してくれた素晴らしい生活用具だと思います。掛け心地は勿論ですがオブジェとして形がよく、座布団のように簡単に小さく畳めて持ち運びも便利で、狭い所にも仕舞える椅子をつくりました(吉村順三 すまいろん 2004年秋号より)」

この座布団のような椅子、というのはたためる構造もしかり、脚の形状が畳を傷つけにくいところにも表れています。一般的なラウンジチェアよりも座面は低く、幅はかなりゆとりがあります。また座面が革と裏張りのウェビングネットのみで柔らかいので、端正なシルエットに似つかわずだらしなく座る男性にぴったり。

座席どうしがずれないように固定するカバー

さて、たためる椅子は八ヶ岳高原音楽堂の座席として、席数を調整しやすいように考案された、と専ら言われていて、その割に何とも安楽性が高すぎて今一つ座席には向かないんでは・・・と個人的に思ってたんですが、調べてみるとたためる椅子の考案の方が音楽堂の設計依頼より前に始まっていたんですね。

結果的に音楽堂で300脚採用になったことで椅子の開発費用を賄ったという裏話があるそうで、当時、小さな家具工房でしかなかった丸谷さんは、150脚をたためない椅子として別の会社の製作としてコストを下げ、150脚のみ作られたとのこと。

なんかこのエピソード、アルネ・ヤコブセンがアントチェアの開発費用を捻出するのに、自分の設計物件に300脚の採用を先に決めた話を思い出しました。脚数まで同じという・・・笑 どちらも巨匠ならではのエピソードですよね。

元々はベイマツ材のみだった、たためる椅子ですが、現在は吉野杉のものもあります。座面は3色のレザー、もしくはキャンバスの4種類から選べます。

リビングでラウンジチェアとしても、和室で使ってもいいし、たたんでウッドデッキでも使える万能なたためる椅子。お父さんの椅子としても、オープンハウスの際にも、また高齢のご両親にプレゼントしても喜ばれると思います。